町工場のワンダーランド~「ものづくりのまち」葛飾

葛飾区といえば「寅さん」や「両さん」、「キャプテン翼」が全国的にも有名ですが、工場が町の中に溶け込んで事業を営んでいることも、葛飾区の特徴の一つです。

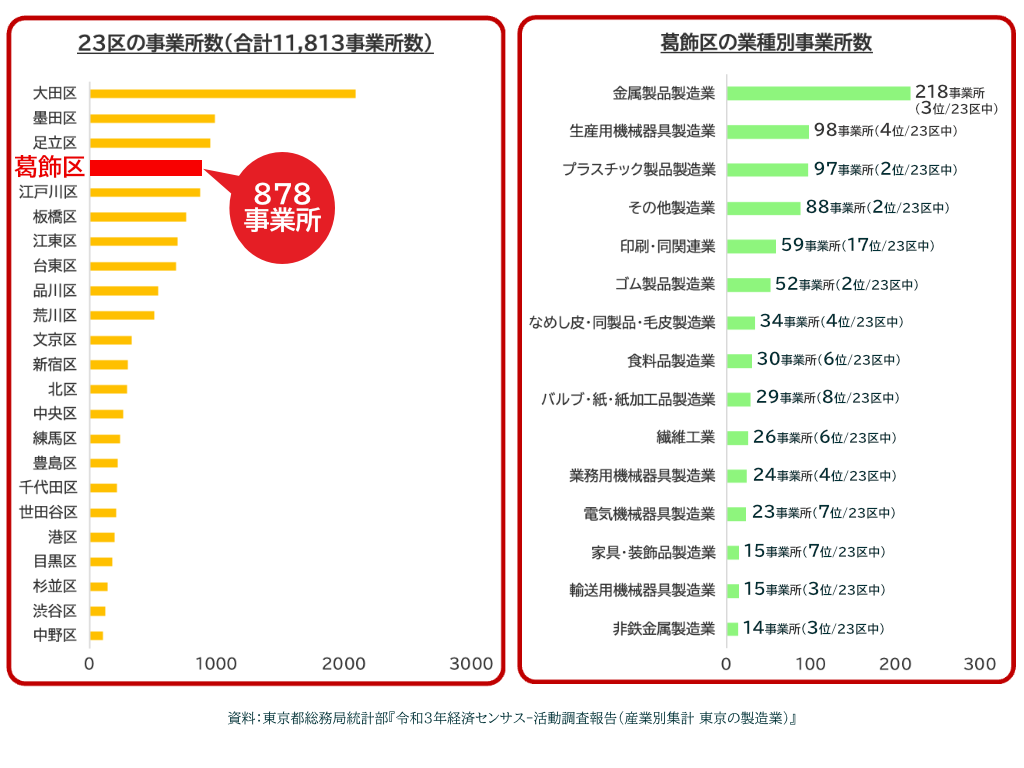

東京都総務局統計部『令和3年 経済センサス』によると、葛飾区は、都内23区で第4位の工場数(878工場)であり、日用消費財や生活雑貨などを中心とする下町工業集積地域です。

また、工場1事業所あたりの従業員数が少ない小規模の工場、いわゆる「町工場」で占められていることも大きな特徴です。かつては玩具のまちとして知られ、玩具に使用される多様な素材を加工する工業集積が、時代を経た現在でも区内工場の業種構成にも色濃く影響を落としています。そのため葛飾区は、金属やゴム、皮革、繊維、プラスチックなどさまざまな素材を加工・製造する町工場が数多くある、「町工場のワンダーランド」のような場所なのです。

東京都総務局統計部『令和3年 経済センサス』によると、葛飾区は、都内23区で第4位の工場数(878工場)であり、日用消費財や生活雑貨などを中心とする下町工業集積地域です。

また、工場1事業所あたりの従業員数が少ない小規模の工場、いわゆる「町工場」で占められていることも大きな特徴です。かつては玩具のまちとして知られ、玩具に使用される多様な素材を加工する工業集積が、時代を経た現在でも区内工場の業種構成にも色濃く影響を落としています。そのため葛飾区は、金属やゴム、皮革、繊維、プラスチックなどさまざまな素材を加工・製造する町工場が数多くある、「町工場のワンダーランド」のような場所なのです。

優れた製品・技術とその開発や製造にかかわる人の物語を紹介

この「葛飾町工場物語」では、葛飾区の製造事業者から生み出される優れた製品等や技術のみならず、 これらの製造や加工を担う人や開発・製造等にまつわる物語についてもご紹介します。

ものや技術、人、そしてこれらを生み出す「ものづくりのまち葛飾」の魅力をお伝えします。

ものや技術、人、そしてこれらを生み出す「ものづくりのまち葛飾」の魅力をお伝えします。

葛飾町工場物語認定事業者にはさまざまな活動機会が提供されます

葛飾町工場物語の認定を受けた事業者には

1.「国際雑貨 EXPO」や「町工場見本市」などの展示会への出展

2.「葛飾区主催販売会」(年2回程度)、「葛飾区産業フェア」、「かつしかミライテラス」(年2回程度)など、区の主催する展示即売会での販売

3.「葛飾ブランド認定者交流会」での他の企業との交流など

ビジネスチャンスを広げるさまざまな機会が提供されます。

1.「国際雑貨 EXPO」や「町工場見本市」などの展示会への出展

2.「葛飾区主催販売会」(年2回程度)、「葛飾区産業フェア」、「かつしかミライテラス」(年2回程度)など、区の主催する展示即売会での販売

3.「葛飾ブランド認定者交流会」での他の企業との交流など

ビジネスチャンスを広げるさまざまな機会が提供されます。

葛飾ブランドコンセプト

ブランドカラーは、臙脂(えんじ)色とし、熟練した職人の技と情熱を共通のコンセプトとしています。

ロゴマークでは、六角レンチとネジという工具によって、人の形を表しています。

ありふれた工具でも、職人が使うことで初めて身体の一部といえる道具になります。 そうした町工場ならではの職人の技術技能の高さを表現しています。

また、バンザイした人の姿は、「未来を照らす技」こそが職人の明るい未来を開くという応援のメッセージを含んでいます。

文字においては、葛飾だけの「町工場物語」というストーリーを、より個性的に表現しています。 町工場ならではのネジという要素を組み込み、オリジナリティを創出しています。

ロゴマークでは、六角レンチとネジという工具によって、人の形を表しています。

ありふれた工具でも、職人が使うことで初めて身体の一部といえる道具になります。 そうした町工場ならではの職人の技術技能の高さを表現しています。

また、バンザイした人の姿は、「未来を照らす技」こそが職人の明るい未来を開くという応援のメッセージを含んでいます。

文字においては、葛飾だけの「町工場物語」というストーリーを、より個性的に表現しています。 町工場ならではのネジという要素を組み込み、オリジナリティを創出しています。

町工場の実在感(信頼できる・高度な技術技能がある)を、明朝体によって落ち着いた表現を基調として表わしています。

その上で、「未来を照らす」というキャッチコピーの内容を、よりポジティブに明るく伝える表現としています。

ものづくり産業を応援する意味で、それぞれの町工場にスポットライトを当てていくという姿勢を表しています。

その上で、「未来を照らす」というキャッチコピーの内容を、よりポジティブに明るく伝える表現としています。

ものづくり産業を応援する意味で、それぞれの町工場にスポットライトを当てていくという姿勢を表しています。